Résumé de section

-

SOLUZIONI ESAMI PASSATI:

Si segnala che nella sezione sulle prove d'esame sono state aggiunte le soluzioni delle prove di quest'anno.

APPELLI:

Nella sessione di settembre ci saranno i seguenti appelli:

- scritto: martedi` 10 settembre 14:00 - 16:00 , aula A- orale: venerdi` 13 settembre , Aula Franzinetti, 9:00-13:00. -

-

Si noti una piccola correzione nel testo del secondo esercizio.

-

Esercizi su metodi diretti, metodi di espansione intorno a punti fuchsiani, e P-symbol.

Nota: correzioni (04/01/2024) alle soluzioni degli esercizi 5) della prima parte, e 4) della seconda parte. 11/01/2024: correzione in indici in es. 2b)[un esercizio aggiunto 13/01][22/01, correzione testo quesito 4) ]

-

(Una correzione e aggiornamento del testo.)[Alcuni aggiornamenti nel testo, un esercizio aggiunto 13/01]

-

[un esercizio aggiunto 13/01]

-

[17/01: correzione soluzione es. 3]

-

[due esercizi aggiunti 13/01]

-

-

-

Le principali differenze rispetto alle note degli anni precedenti sono due parti aggiuntive: metodo delle funzioni di Green (p. 28), e metodo dell'equilibrio dominante per espandere intorno a punti singolari irregolari (p. 99).

-

(solo piccole correzioni rispetto alle note dello scorso anno)

-

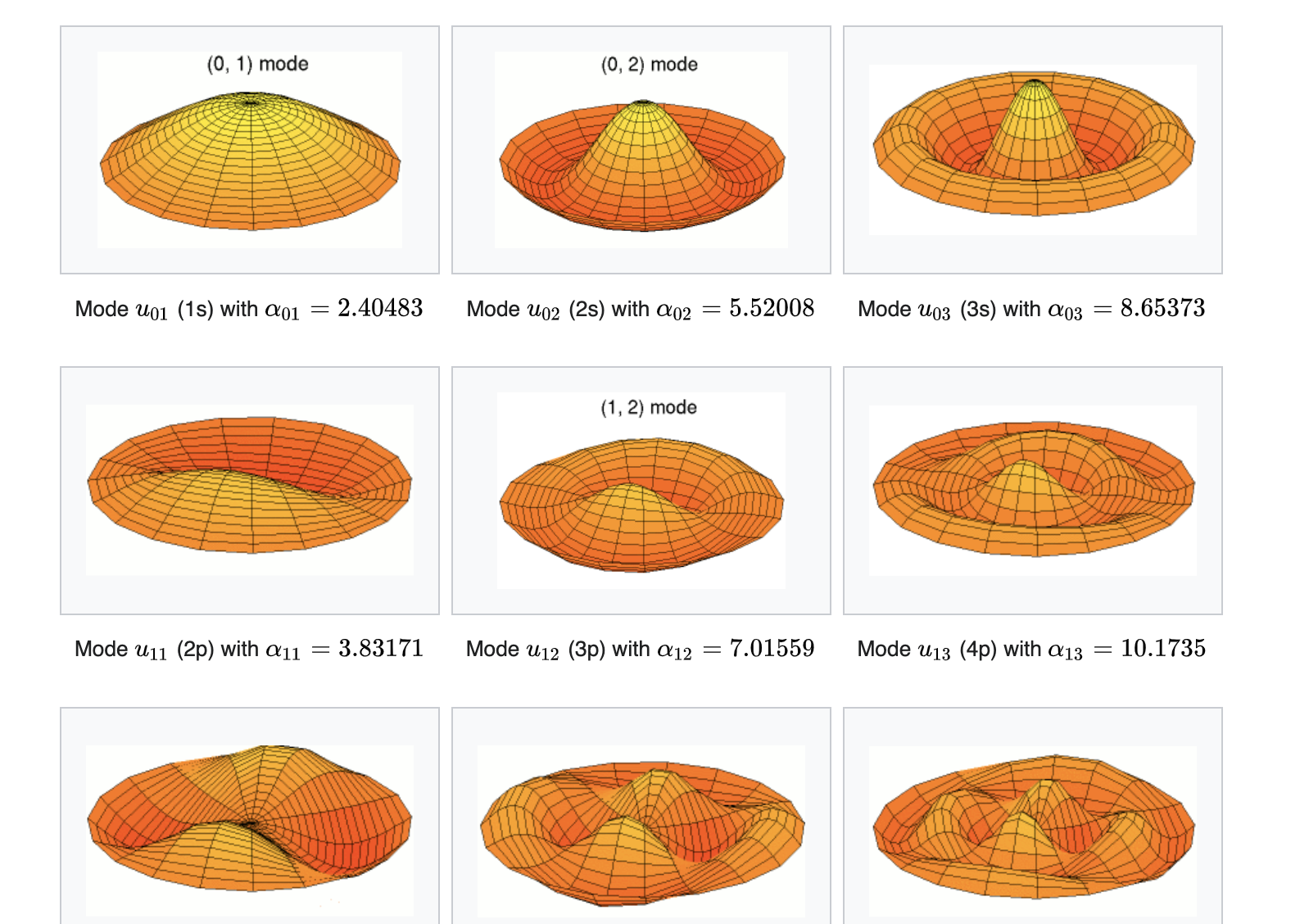

(nota: la parte sulle armoniche sferiche non e` stata discussa a lezione ed e` un contenuto di approfondimento non richiesto per l'esame).

-

(rispetto alla versione dell'anno scorso solo piccole correzioni. La parte sul principio di massimo/minimo per l'equazione del calore non e` stata discussa a lezione ed e` una lettura di approfondimento non richiesta per l'esame).

-

Solo piccole correzioni rispetto alle note dello scorso anno.

-

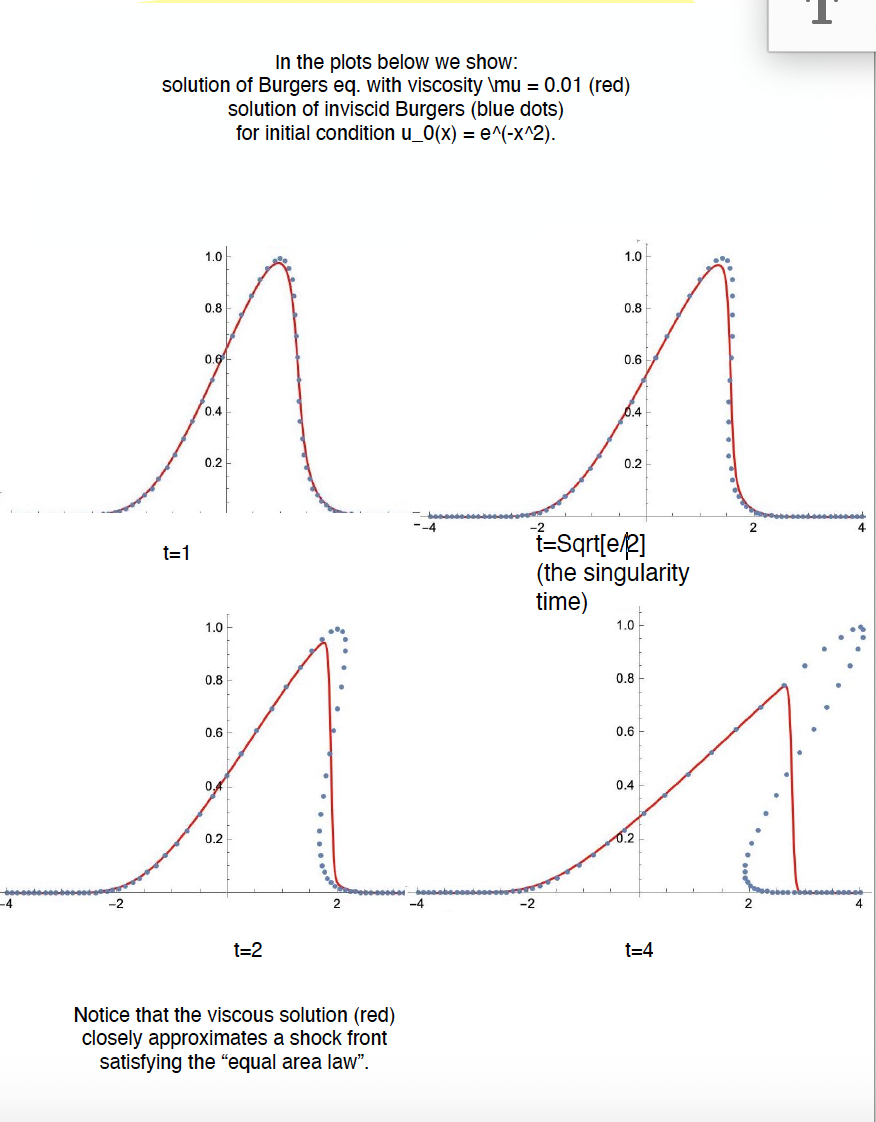

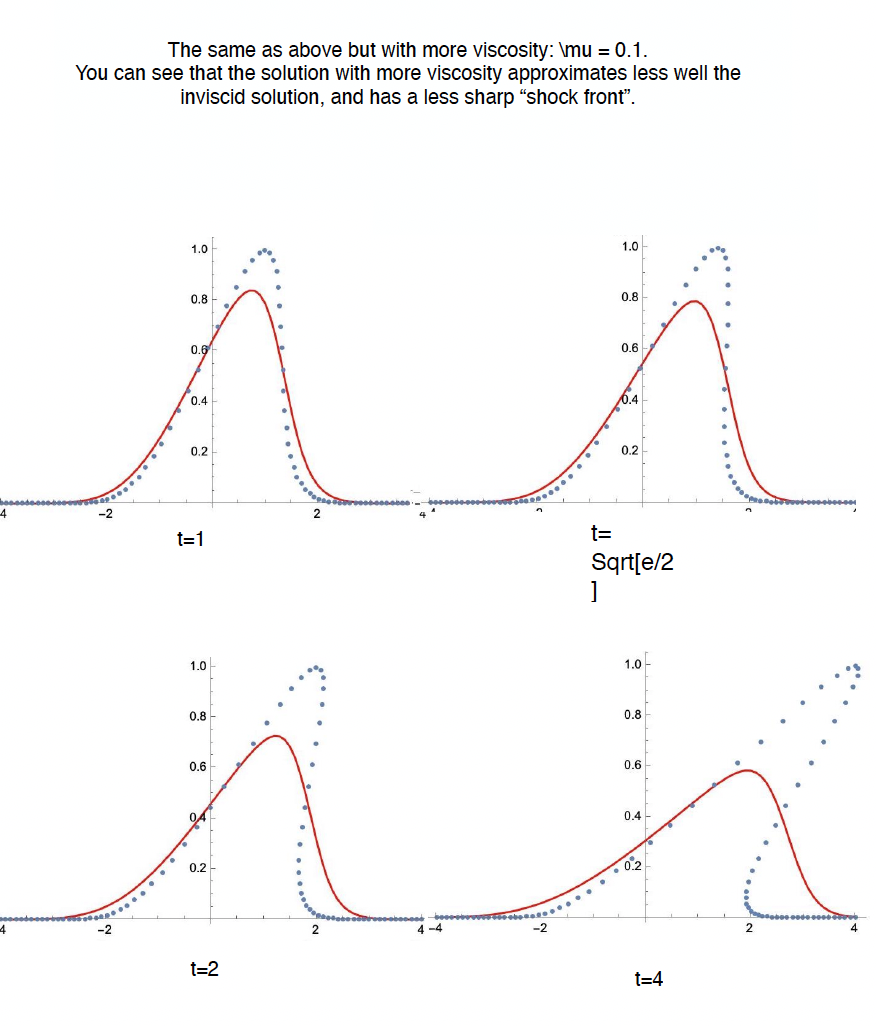

Rispetto alle note dello scorso anno, e` stata aggiunta una discussione finale che mostra, considerando il metodo del punto a sella, il meccanismo con cui viene generato un fronte di shock nel limite di piccola viscosita`.

-

-

-

-

Articolo del famoso fisico matematico Michael Berry

-

Con un qualsiasi programma di calcolo simbolico (Maple, Mathematica, Python (open access), o molti altri), si puo` facilmente adattare il programma per generare una soluzione dell'equazione di Burgers con profilo iniziale a piacere. Il metodo si puo` generalizzare per risolvere nello stesso modo, con il metodo delle curve caratteristiche, qualsiasi PDE con derivate del prim'ordine.

-

Simulatore online equazione calore. Sperimentando con i dati iniziali si puo` notare come anche dati iniziali irregolari, diventano istantaneamente differenziabili. Notare gli effetti diversi delle condizioni di contorno di Dirichlet e Neumann sulla soluzione di equilibrio raggiunta a tempi grandi.

-

Video sull'evoluzione equazione KdV con profilo iniziale cos(x) e condizioni di bordo periodiche. Si noti come nei primi istanti la soluzione evolve in modo simile all'equazione di Burgers inviscida, fino quasi a formare un fronte di shock. La soluzione pero` rimane a un sol valore, e si decompone in una sequenza di solitoni, che dominano la dinamica successiva. I solitoni interagiscono elasticamente e il loro numero non cambia.

-

Un famoso e breve articolo in cui si descrive il primo studio dell'equazione di KdV e la scoperta dei solitoni. Lo studio descritto e` lo stesso illustrato nel video precedente.

-

Descrizione del primo esperimento numerico nella storia della fisica, il problema di Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou, i cui risultati iniziarono il campo di studio su equazioni nonlineari e portarono alla scoperta delle proprieta` particolari dell'equazione di KdV.

-

Note da un corso universitario dell'universita` di McGill per chi volesse approfondire la fisica degli strumenti musicali.

-

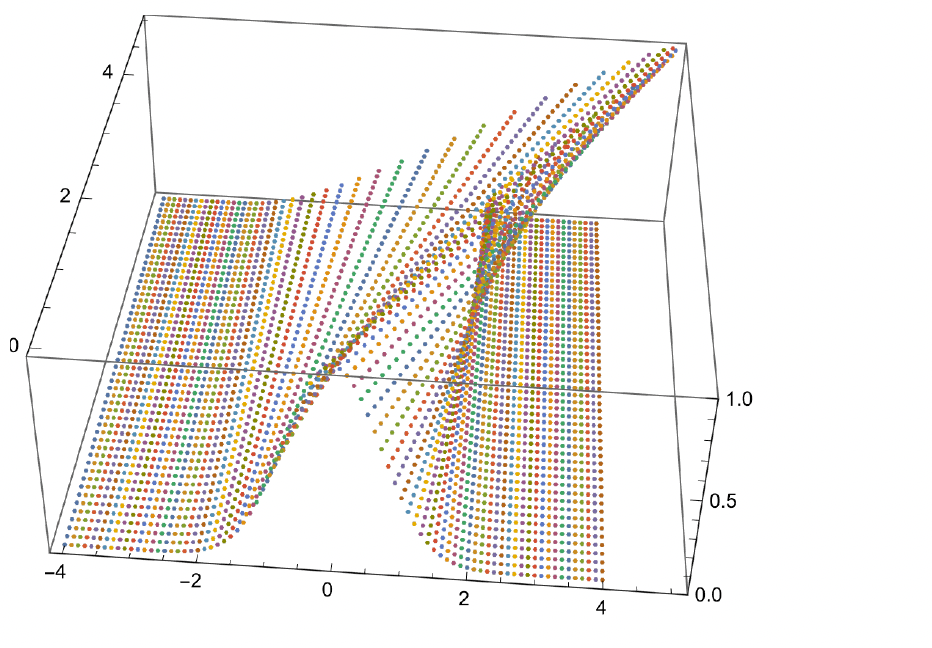

Il grafico mostra il valore assoluto della funzione Gamma di Eulero nel piano complesso.

-

-

Purtroppo parte della seconda ora di lezione non e` stata registrata per errore. Gli argomenti trattati sono gli stessi della lezione 5 dello scorso anno.

-

-

-

Purtroppo una parte della registrazione si e` persa per un problema del computer in aula.

-

-

Lezione 11. Curve caratteristiche in PDE quasilineari, equazione di Burgers e fenomeno di formazione di uno shock

-

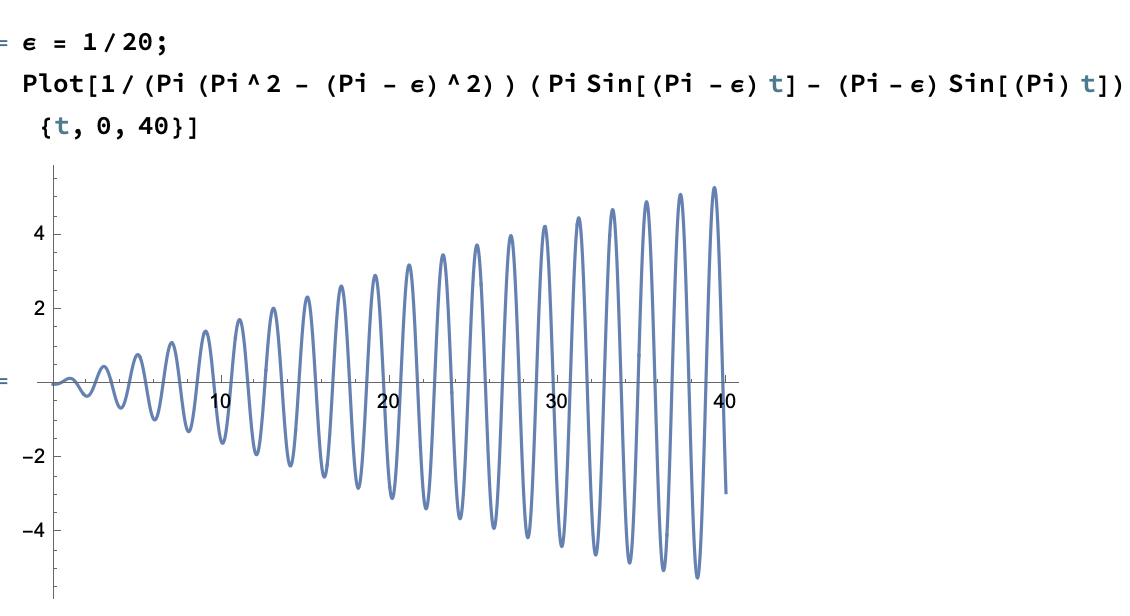

Il codice permette di produrre il grafico della soluzione, dato un certo profilo iniziale, usando il metodo delle caratteristiche, in particolare usa la soluzione per le curve caratteristiche vista a lezione. (Il programma e` scitto in Mathematica, ma si puo` facilmente adattare a altri programmi di calcolo simbolico, ad esempio Python che e` open access).

-

-

Purtroppo parte della registrazione e` andata persa perche` e` mancata l'alimentazione del computer dell'aula.

-

-

-

Purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici nella registrazione di alcune parti della prima parte della lezione. Gli appunti corrispondenti si trovano nella parte delle note sull'equazione di Burgers con viscosita` (verso la fine delle note dello scorso anno).

Le altre parti registrate si trovano ai link:

- https://unito.webex.com/recordingservice/sites/unito/recording/f8385b0a7677103caffbbe32b373da81/playback

- Seconda parte della lezione: https://unito.webex.com/recordingservice/sites/unito/recording/f8385b0a7677103caffbbe32b373da81/playback

-

-

-

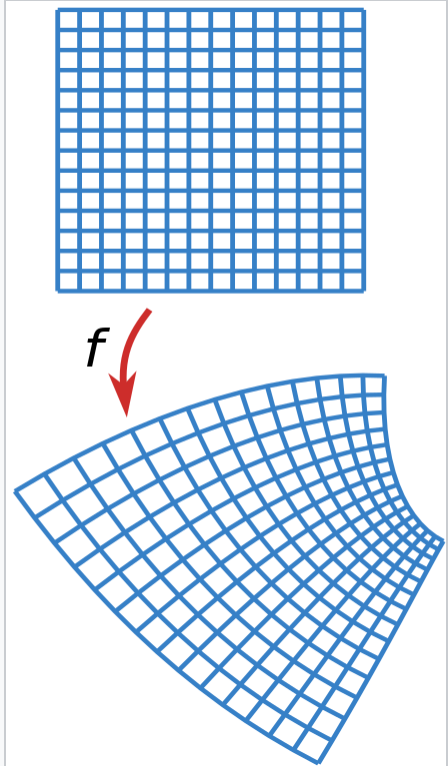

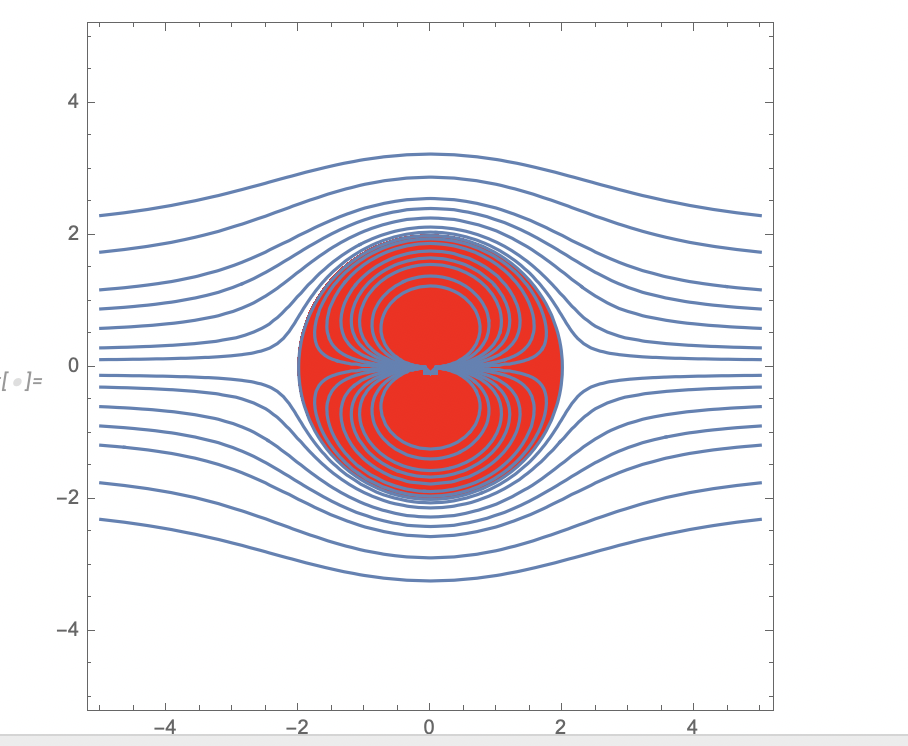

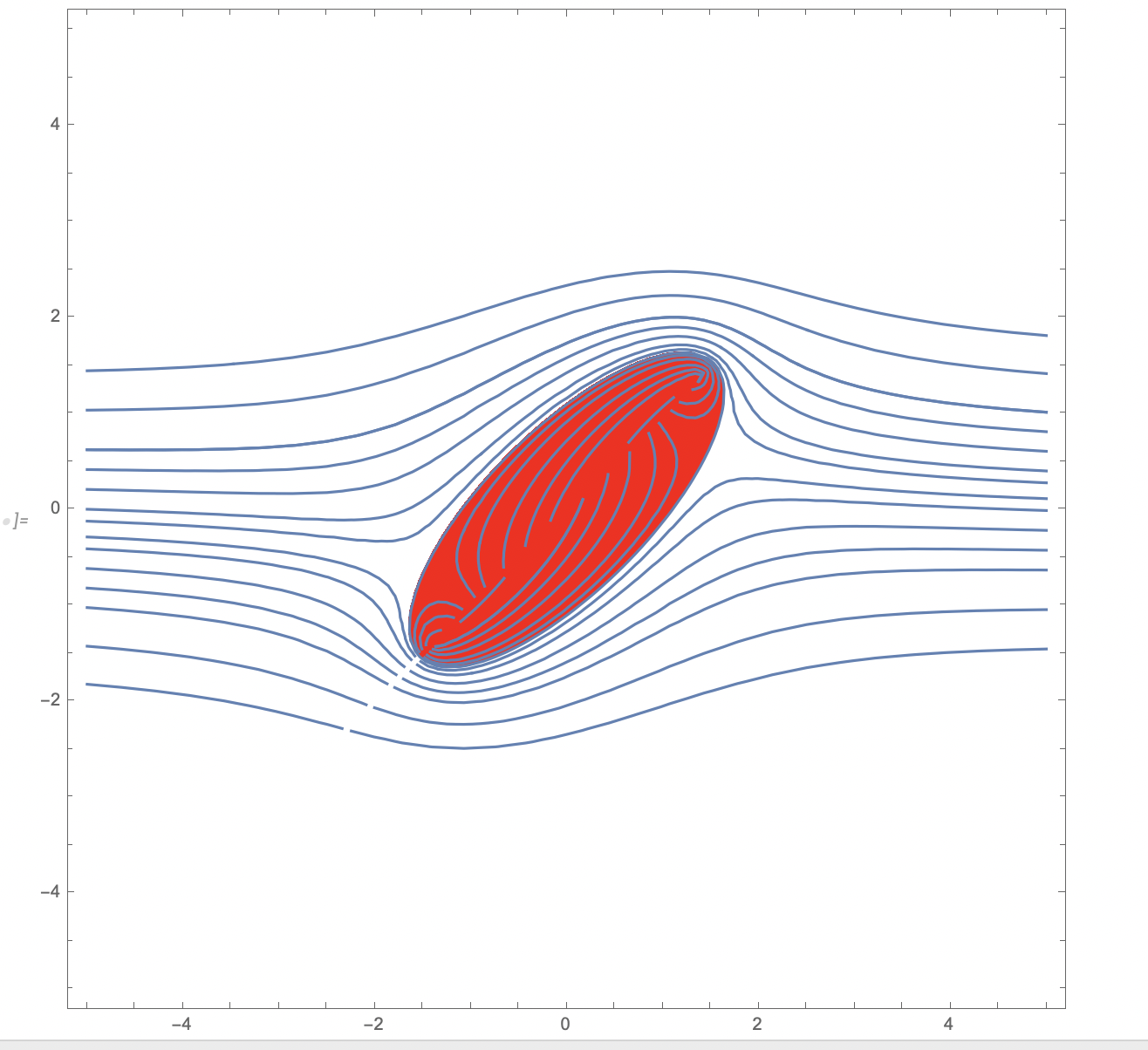

I dettagli matematici della mappa conforme usata non sono importanti per l'esame. Le osservazioni importanti sono che le linee di flusso (parallele al gradiente del potenziale del flusso) sono ottenute come curve di livello della parte immaginaria della funzione complessa associata, dove la parte reale rappresenta il potenziale del flusso. Inoltre e` importante la comprensione del principio generale per cui facendo una composizione di mappa olomorfe si possono costruire soluzioni dell'equazione di Laplace in dominii diversi.